La memoria no es un cajón donde guardas todo para siempre; es más bien una red dinámica que se fortalece o se deshace según el uso. El célebre principio «úsalo o lo pierdes» resume una realidad neurobiológica: las conexiones neuronales que no se activan con regularidad tienden a debilitarse, y con el tiempo el cerebro “olvida” —literalmente— aquello que deja de practicar. En México, donde el envejecimiento poblacional y las enfermedades crónicas aumentan la carga sobre la salud cognitiva, comprender por qué la memoria se pone en pausa y qué hacer para reactivarla tiene implicaciones individuales y de política pública.

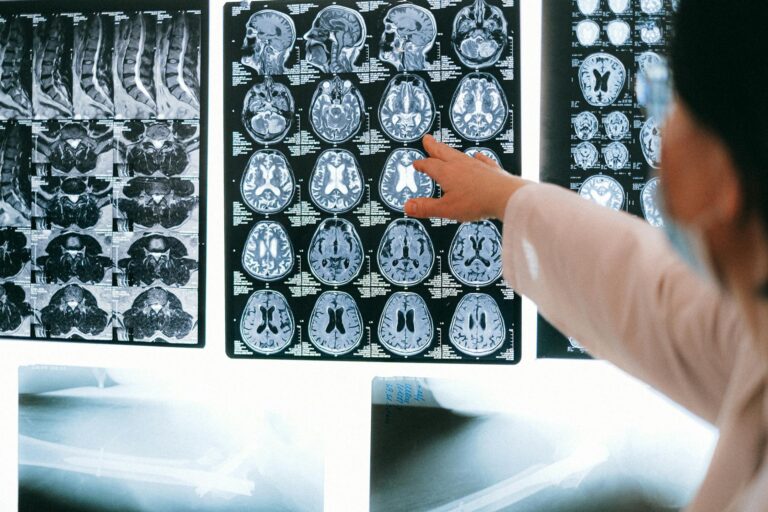

¿Cómo “borra” el cerebro lo que no usas? A escala celular, la memoria depende de la plasticidad sináptica: las sinapsis se refuerzan cuando se repiten aprendizajes y se debilitan cuando no se usan. Procesos como la potenciación a largo plazo (LTP) mantienen trazos de memoria; su opuesto, la depresión a largo plazo (LTD), reduce la eficacia sináptica. Además, con la edad —y con factores como inflamación crónica, mala calidad del sueño, diabetes o sedentarismo— disminuye la capacidad de las neuronas para mantener esas conexiones. El resultado no siempre es una “pérdida” dramática: a menudo aparece primero como olvidos cotidianos, dificultad para recordar nombres, o lentitud para recuperar palabras.

Lo alentador es que el cerebro envejecido sigue siendo plástico. Investigaciones recientes sobre envejecimiento cerebral muestran que, aunque ciertas zonas pierden eficiencia con el tiempo, la práctica constante y las intervenciones combinadas pueden reforzar rutas neuronales alternativas y mejorar el desempeño. Es decir: la memoria se entrena y se puede recuperar parte de su capacidad mediante estímulos adecuados.

¿Qué funciona para reactivar la memoria? La evidencia apunta a un enfoque multifactorial:

• Entrenamiento cognitivo dirigido. Programas estructurados —que van desde ejercicios de memoria de trabajo hasta actividades de razonamiento y coordinación— han mostrado mejorar funciones específicas. La clave es la intensidad, la progresión de dificultad y la variabilidad de tareas: el cerebro se beneficia más cuando se le desafía de formas nuevas y cambiantes en vez de repetir siempre lo mismo.

• Actividad física regular. El ejercicio aeróbico mejora la circulación cerebral, reduce inflamación y estimula factores neurotróficos (como el BDNF) vinculados con la formación de nuevas sinapsis. Estudios comparativos muestran que combinar actividad física con estimulación cognitiva genera más beneficios que cualquiera de las dos por separado.

• Sueño reparador. El sueño profundo es el momento en que el cerebro consolida recuerdos y “limpia” subproductos metabólicos. Dormir mal o de forma fragmentada interfiere con la consolidación y facilita que recuerdos recientes se desvanezcan.

• Control de factores metabólicos y vasculares. Hipertensión, diabetes y obesidad aceleran el deterioro cognitivo; mantenerlos bajo control con dieta, medicamentos y seguimiento médico protege la memoria.

• Estimulación social y emocional. Las interacciones sociales complejas y emocionalmente relevantes activan redes cerebrales amplias y ayudan a fijar recuerdos. La soledad y el aislamiento, por el contrario, aumentan el riesgo de declive cognitivo.

• Aprendizaje continuo. Aprender habilidades nuevas (un idioma, música, programación o manualidades) obliga al cerebro a crear y consolidar circuitos nuevos: es el contrajuego perfecto a la “pausa” memorística.

Para una persona que nota olvidos cotidianos y desea “reactivar” su memoria, las acciones concretas y de evidencia son claras y asequibles: incorporar caminatas regulares (30 minutos la mayoría de los días), mantener horarios de sueño estables, reducir alcohol y tabaco, controlar la presión arterial y la glucosa con seguimiento médico, alimentarse de forma rica en vegetales, pescado y grasas saludables, y —muy importante— comprometerse con actividades mentales diversas y desafiantes al menos tres veces por semana. La constancia es la variable más poderosa: pequeñas prácticas sostenidas generan cambios sinápticos reales con el tiempo.

No todo olvido anuncia demencia. Existen señales de alarma que indican la necesidad de evaluación médica: pérdida de memoria que interfiere con la vida cotidiana (olvidar citas, repetir preguntas frecuentemente, desorientación en lugares conocidos), cambios de personalidad marcados, o frases incoherentes. Ante estos signos, la evaluación primaria debería incluir pruebas cognitivas breves y, si procede, derivación a servicios especializados para diagnóstico y manejo integral.

Además de las acciones individuales, la política pública tiene un papel central: financiar programas de detección precoz en atención primaria, formar a profesionales en estimulación cognitiva basada en evidencia, promover entornos urbanos que faciliten la actividad física y la socialización de adultos mayores, y asegurar que las familias reciban orientación práctica. La inversión en prevención y rehabilitación cognitiva no solo mejora calidad de vida, sino que reduce costos a largo plazo asociados al cuidado de personas con demencia avanzada.

“Memoria en pausa” no es una sentencia. Es una descripción precisa de lo que ocurre cuando dejamos de ejercitar circuitos mentales vitales. El mensaje esperanzador es que, mediante hábitos sostenidos —movimiento, sueño, control de enfermedades, nutrición y aprendizaje continuo— podemos reactivar conexiones, reforzar recuerdos y recuperar funciones. Para México, con su población que envejece, la oportunidad está en transformar ese conocimiento científico en políticas y programas accesibles: preservar la memoria es preservar la autonomía, la dignidad y la participación social de miles de compatriotas.

Este material es de carácter educativo e informativo únicamente, no sustituye ni reemplaza la consulta profesional, y en ningún caso deberá tomarse como consejo, tratamiento o indicación médica. Ante cualquier duda, deberá consultar siempre con su médico de confianza.

Fuentes bibliográficas:

-

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) — Encuesta cognitiva 2021.

-

Instituto Nacional de Geriatría (Plan Nacional de Demencias, México), Estrategias nacionales para la atención y prevención de la demencia, 2024.

-

Navakkode S., y colaboradores. Neural ageing and synaptic plasticity: prioritizing brain resilience, Frontiers in Aging Neuroscience; revisión sobre neuroplasticidad y envejecimiento cerebral, 2024.